細胞生物学研究室

- 教授

- 片岡 健Ken Kataoka

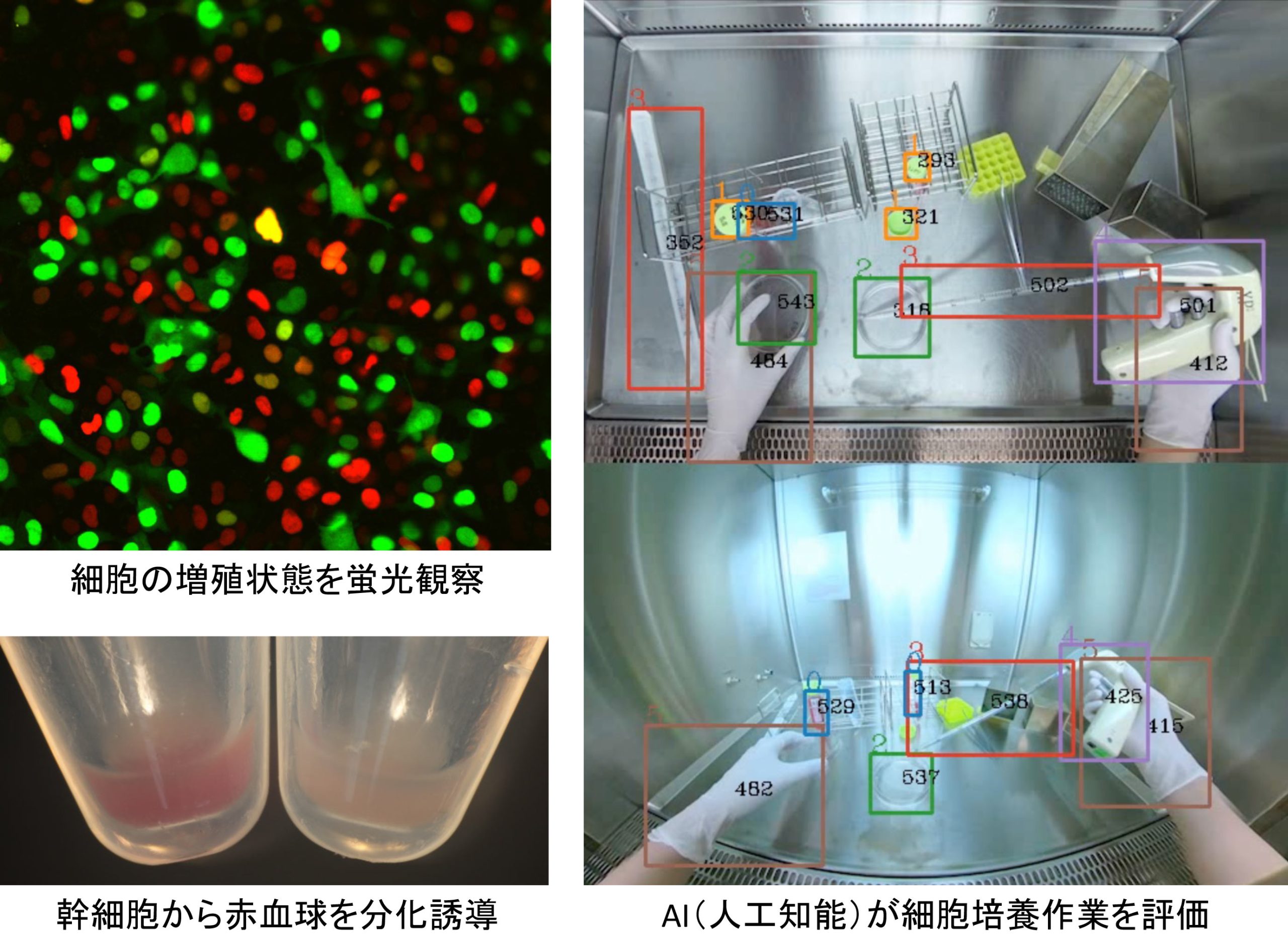

標準化された細胞培養技術の普及とAI(人工知能)による技術評価システムの開発に取り組んでいます。

また血液の幹細胞に関する研究を行っています。

- 細胞培養技術

- 標準化

- AI(人工知能)

- 臨床血液学

- 造血幹細胞

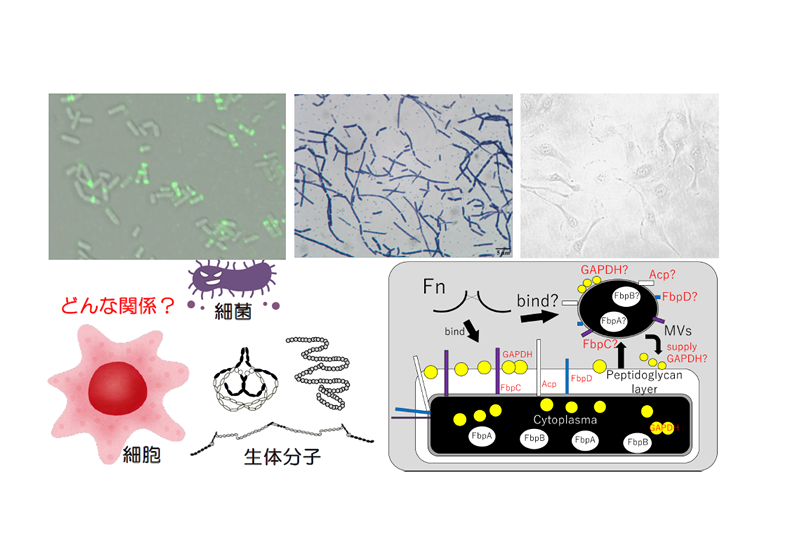

分子微生物学研究室

- 教授

- 片山 誠一Seiichi Katayama

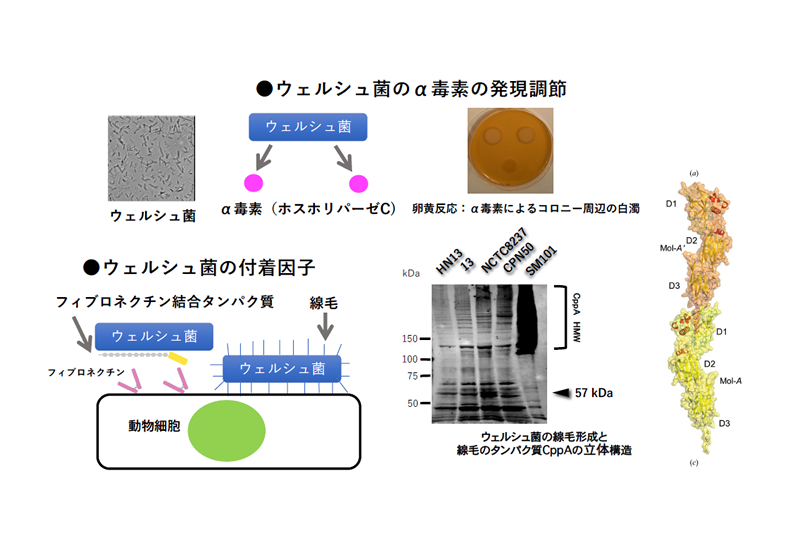

ヒトの病原細菌の一つであるウェルシュ菌の付着因子と毒素遺伝子発現調節について分子レベルでの研究を行っています。

- 微生物学(細菌分子遺伝学)

- ウェルシュ菌

- 毒素遺伝子発現調節

- フィブロネクチン結合タンパク質

- 線毛

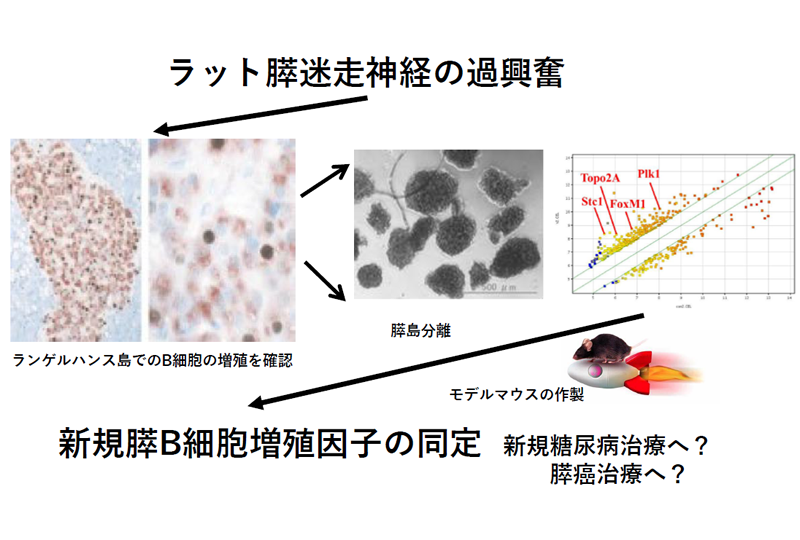

消化管臓器再生医療研究室

- 教授

- 木場 崇剛Takayoshi Kiba

インスリンの分泌を制御する膵B細胞、神経因子が膵B細胞の増殖に与える影響を解明、新たな再生医療の道を開く研究に取り組んでいます。

- 消化管臓器

- 再生

- 神経因子

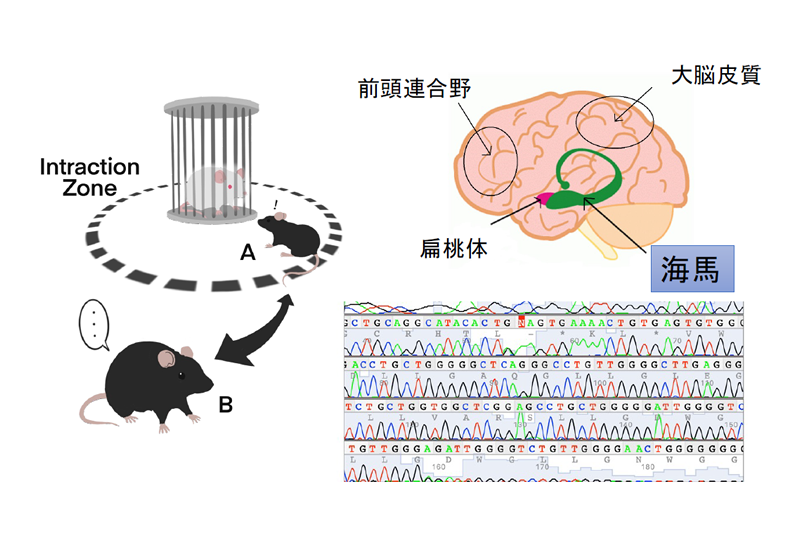

臨床分子遺伝学研究室

- 教授

- 橋川 直也Naoya Hashikawa

分子シャペロンの発現メカニズムの解析、および疾患との関与について遺伝学的手法を用いて研究を行っています。

- 脳機能

- 遺伝子発現

- タンパク質ミスフォールディング

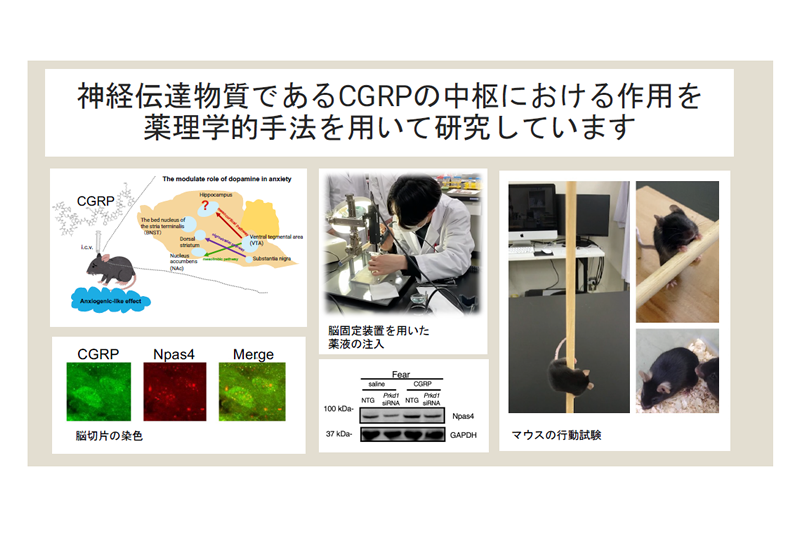

薬理学研究室

- 教授

- 橋川 成美Narumi Hashikawa-Hobara

神経ペプチドの発現が中枢神経に及ぼす影響を動物実験や細胞実験により明らかにする研究を行っています。

- 薬理学

- 動脈硬化

- 心血管

- 不安

- パーキンソン病

分子病態解析研究室

- 准教授

- 松永 望Nozomu Matsunaga

生体および微生物等の外来因子との相互作用に着目し、外来因子が細胞や生体分子に与える影響およびその作用機序についての研究を行っています。

- 宿主-細菌相互関係

- 接着因子

- 創傷治癒

- マトリックスタンパク質

- フィブロネクチン結合タンパク質

生体情報科学研究室

- 准教授

- 逢坂 大樹Daiki Ousaka

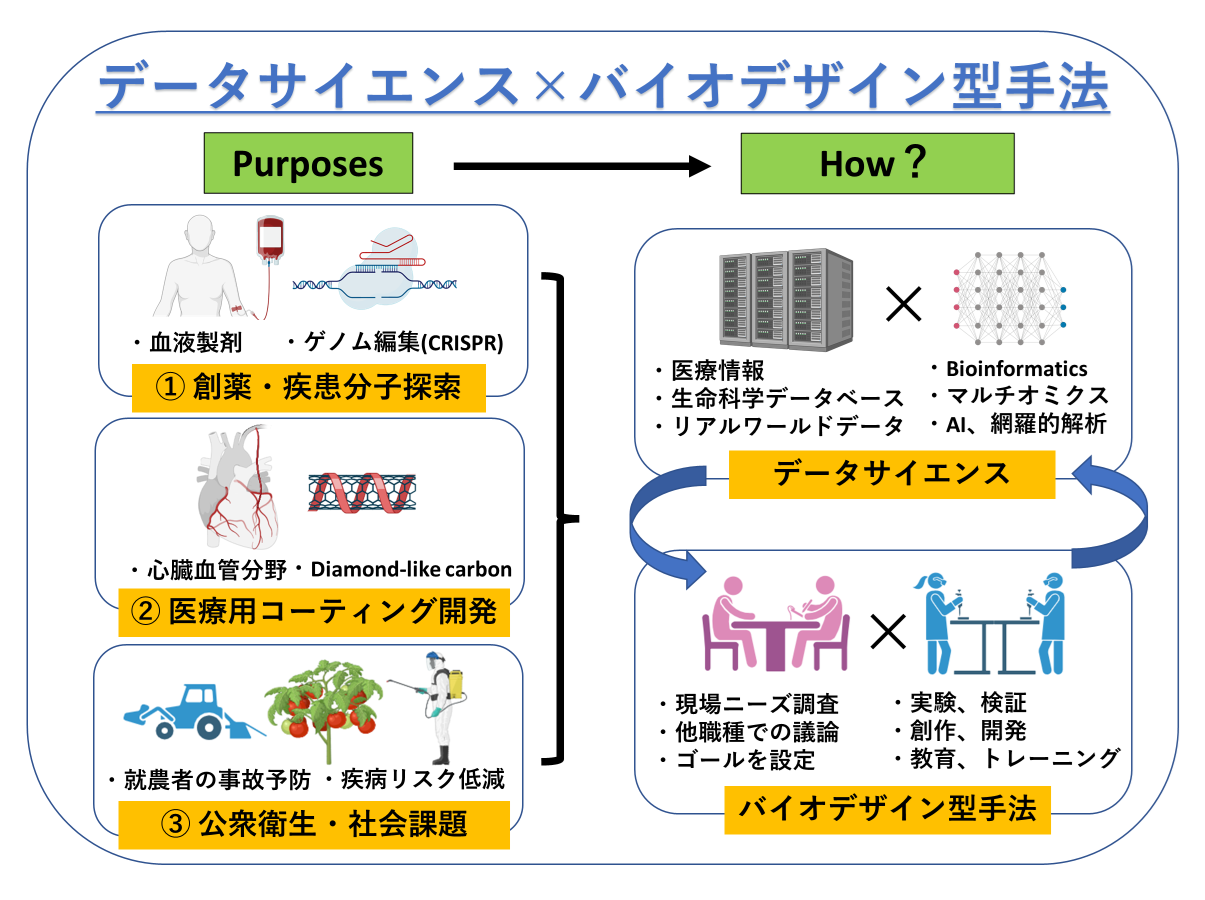

医療・生命科学の課題に対して、データサイエンスとバイオデザイン型手法を組み合わせたアプローチで挑みます。ターゲットは分子(創薬・病態メカニズム)から現実世界まで(公衆衛生・社会課題)幅広く取り組んでいますが、特に、AIを取り入れた仮説生成と、現場ニーズを出発点としたゴール指向型の研究開発スタイルを目指しています。

- ゲノム編集

- 血液製剤

- 心臓血管領域

- データサイエンス

- Diamond-like carbon

分子細胞病理学研究室

- 講師

- 富安 聡Satoshi Tomiyasu

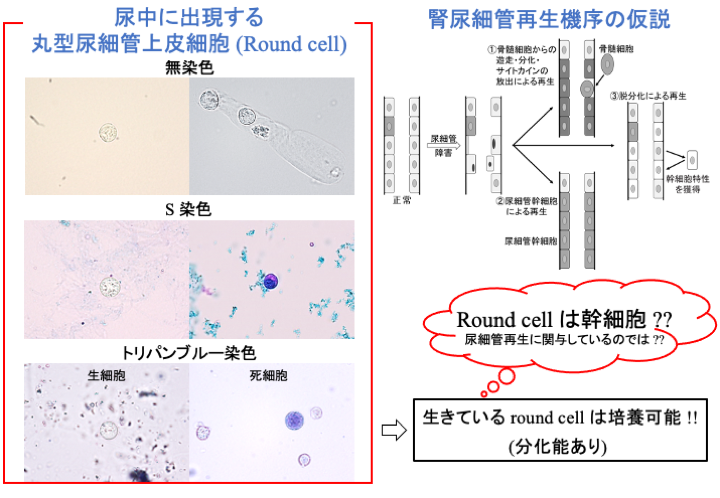

形態学および分子生物学的に腎尿細管再生機序の解明を目指しています。

また、がん細胞の発現分子に関する研究を行っています。

- 分子生物学

- 尿沈渣

- Round cell

- 幹細胞

- 子宮体癌

生体情報工学研究室

- 教授

- 小畑 秀明Hideaki Obata

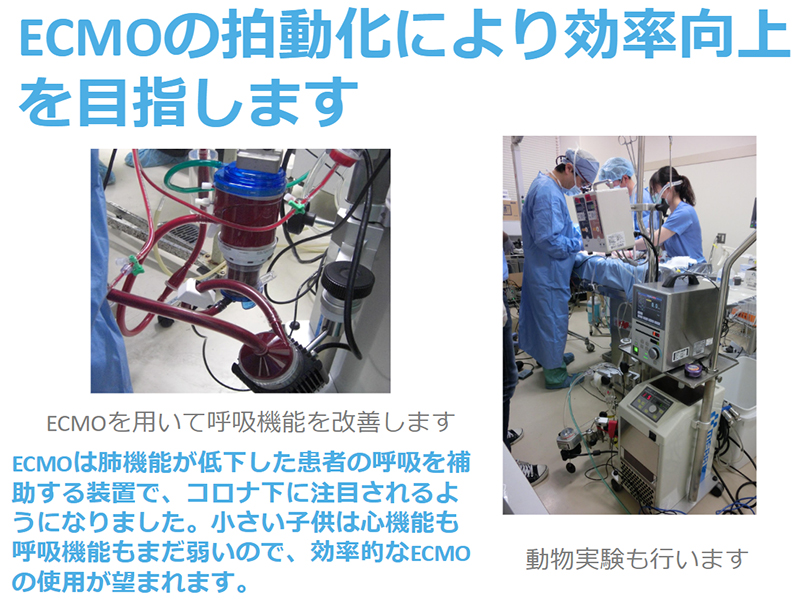

人間の体から得られる様々な情報を測定して、各臓器や組織の機能を評価したり、人工心肺装置・ECMOなどの生命維持装置をより効果的な性能を発揮できる方法について研究しています。また臨床工学技士などコメディカルの教育支援に関する研究なども行っています。

- 生体情報工学

- 生体計測

- 臨床工学

医療安全工学研究室

- 教授

- 堀 純也Junya Hori

医療の現場では除細動器やAED、電気メスといった電気を利用した医療機器が数多く使われています。不適切な使用をした場合にどのような電気的危険があるかについて調べています。

他にも生体の代わりになるような実習用教育教材の開発やマイクロバブルを利用して人工透析に用いられる血液回路内の流れの様子を可視化する研究なども行っています。

- 臨床工学

- 医療機器安全管理学

- ME機器

医工学研究室

- 教授

- 松木 範明Noriaki Matsuki

人工肺・人工腎臓などの人工臓器や、治療に使う機器、手術専用のロボットなどを開発しています。

これまでにない機能と安全性の両方を兼ね備えた装置を開発し、新しい医療の可能性を切り開くことを目指しています。

- 医工学

- 細胞生物学

- 麻酔

- 顎顔面形成外科

- 救急医学

外科工学研究室

- 講師

- 松宮 潔Kiyoshi Matsumiya

外科手術などの治療に用いる器具、機器、システムの開発につながる研究をしています。

これまでにない機能と安全性の両方を兼ね備えたものを開発し、新しい医療の可能性を切り開くことを目指しています。

- コンピュータ外科

- 手術支援

- 手術ロボット

生体機能代行技術学研究室

- 講師

- 淺原佳江Yoshie Asahara

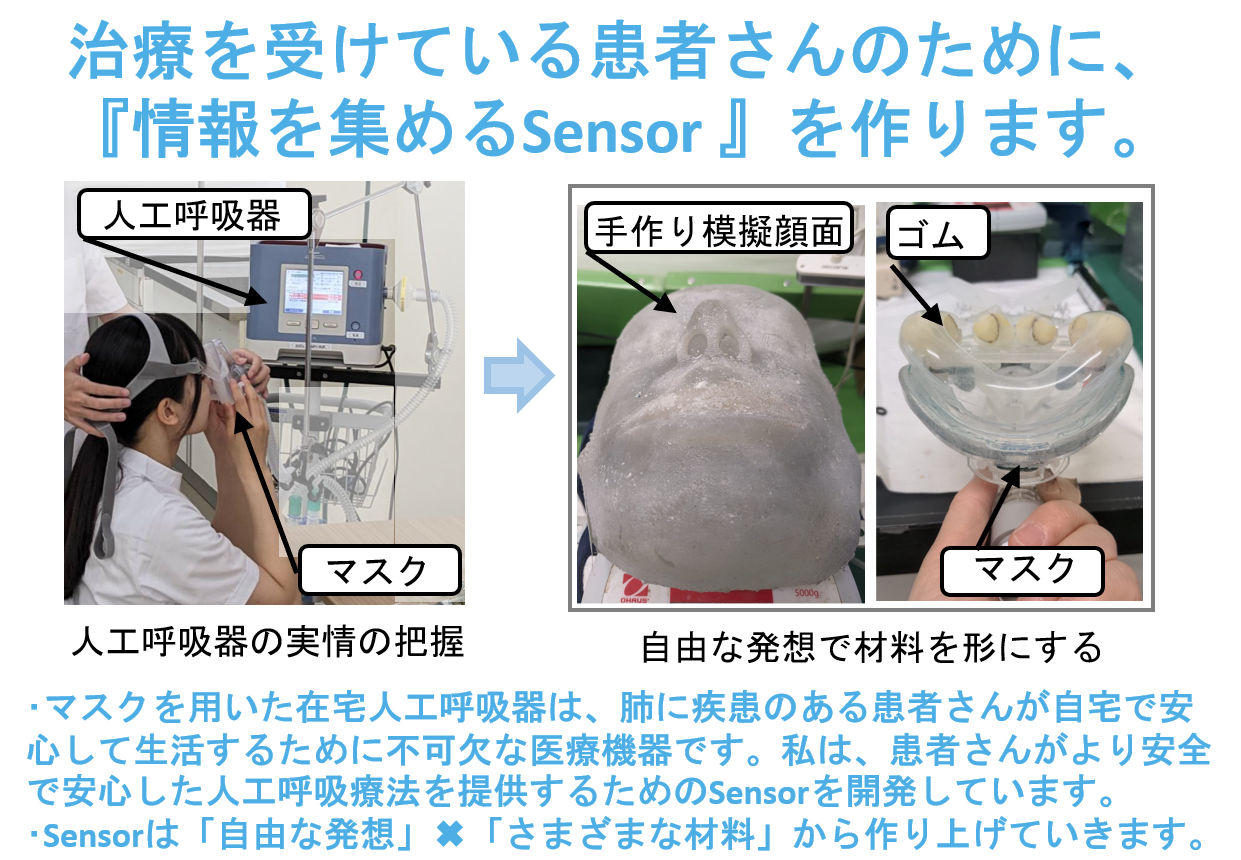

患者さんが安心して治療を受けるために必要な『情報を集めるセンサ 』の開発を行っています。

例えば、肺疾患を持つ患者さんが在宅で用いる人工呼吸器は、生活に不可欠な医療機器です。その人工呼吸器を用いる患者さんに対してより安心した治療が提供できるように、自由な発想でセンサーの開発を行っています。

- 臨床工学

- 人工呼吸療法

- センサ

- マスクフィッティング

細胞生理化学研究室

- 助教

- 竹本 和憲Kazunori Takemoto

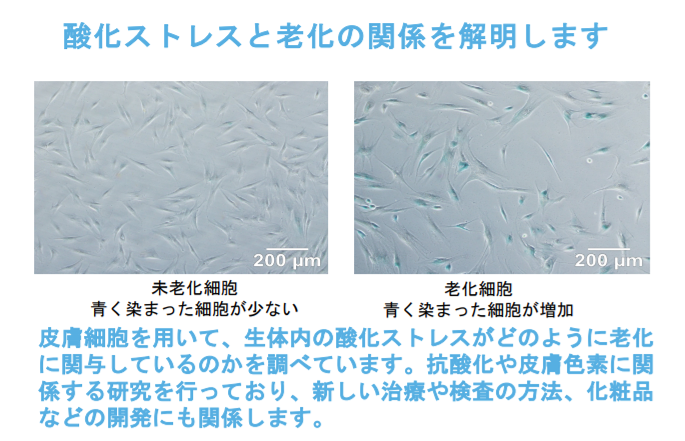

皮膚細胞を用いて、生体内の酸化ストレスがどのように老化に関与しているのかを調べています。

抗酸化や皮膚色素に関係する研究も行っており、新しい治療方法や検査方法、美容機器や化粧品などの開発にも関係します。

- 酸化ストレス

- 皮膚色素

- 老化

- 臨床工学

- 臨床検査

.jpg)